Report the ファイザープログラム〜心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援〜

ファイザープログラムは、ヘルスケアの視点を重視したより良い社会への寄与を目的として、心とからだのヘルスケアの分野で活躍が期待される市民活動・市民研究を応援する助成プログラムです。2000年に創立されて以来、疾病や障がいを抱える方をはじめ、生活困窮者や公的制度の狭間で支援を必要とする人など、従来のヘルスケアの枠では捉えられないような対象者を支援し、また、多くの助成プログラムでは対象とならない人件費や家賃・光熱費等をカバーするなど特色のある取り組みを続けています。

今回は、2021年度と2017年度に選ばれ、その後3年にわたって助成を受けてきた2つのプロジェクトをご紹介します。

※継続助成募集は2023年度で終了

NPO法人 e ワーク愛媛(イーワークえひめ)

NPO法人 World Open Heart

NPO法人 e ワーク愛媛(イーワークえひめ)

コミュニティパントリーを増やし地域に根ざした生活困窮者の支援を行う

NPO法人 eワーク愛媛 理事長

NPO法人 eワーク愛媛 理事長

難波江 任(なばえ つとむ)さん

近年、「フードバンク」という言葉が市民権を得て、全国で展開されています。生活困窮者支援とともに、未利用の食料を、必要としている団体や個人に活用してもらうSDGsの観点にも立った社会活動です。

形態や食料配布のシステムはさまざまですが、eワーク愛媛では、独自のスタイルでの「コミュニティパントリー事業」を展開。その活動を広げるために、ファイザープログラムから受けた助成金を、実践活動はもちろんのこと、アンケートやヒアリングなどを通しての調査・研究、論文発表などに活用しています。

eワーク愛媛 理事長の難波江任さんにお話を伺いました。

フードバンクが 求められている、社会的な背景について教えてください

eワーク愛媛は2003年に、ニートやひきこもりの人たちの自立支援を目的として設立しました。利用者へのアンケートで、バックグラウンドを調査すると、貧困の問題を抱えている人が約4割という結果が出ました。そういう方たちの側面支援として2012年、フードバンク事業に着手しました。

eワーク愛媛は2003年に、ニートやひきこもりの人たちの自立支援を目的として設立しました。利用者へのアンケートで、バックグラウンドを調査すると、貧困の問題を抱えている人が約4割という結果が出ました。そういう方たちの側面支援として2012年、フードバンク事業に着手しました。

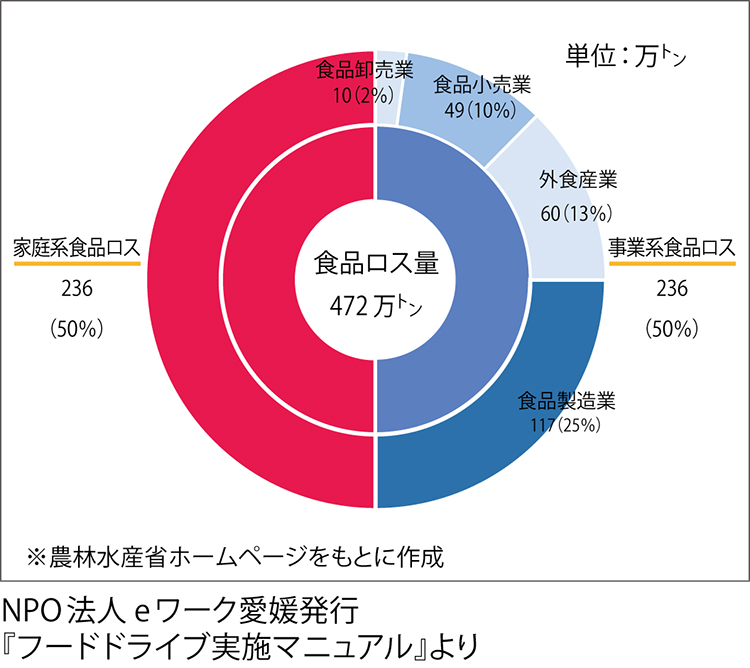

日本国内で1年間に発生する食品ロス(食べることができるにもかかわらず廃棄されている食料)は472万トンあります。その内分けでは、食品事業者と家庭からの発生量は同等の236万トンとなっています(右下のグラフ参照)。私たちが行っているフードバンク事業(えひめフードバンク愛顔)は、食品関連事業者や一般企業、自治体と連携し、安全性や品質に問題がなく、まだ食べられるのに廃棄されている食料の寄付を受け、こども食堂や社会的養護の関連施設などに無償配布し活用してもらう社会活動です。

ファイザープログラムに申請したプロジェクト、コミュニティパントリー事業について教えてください

eワーク愛媛内のコミュニティパントリー。

eワーク愛媛内のコミュニティパントリー。

米や餅、缶詰、レトルト食品、

菓子類、農家から寄付された根菜類などがストックされている

フードバンク事業が食品関連事業と支援施設の橋渡しをするのに対し、コミュニティパントリー事業は、地域に根ざした「対個人」の支援です。寄付された食品の保管場所(パントリー)に来れば、無料で食品を受け取ることができる。スタッフが対応し、相談ごとや近況報告などでのコミュニケーション、見守り機能なども兼ねています。

利用者は登録制で、社会福祉協議会や生活困窮者支援団体、行政の生活保護担当課などから紹介された人たちです。食品ごとに金額を設定し、ポイントカード方式で世帯当たりの持ち帰り金額がわかり、目安として月に6000円を上限に、利用者の公平性を担保しています。

仕事が決まるなど生活が改善した人は、「もう、いいですね」となり、利用から離れます。このようなコミュニティパントリーの数を増やすためのプロジェクトを、2021年度のファイザープログラムに申請しました。

ファイザープログラムに よって実現できたことや、よかった点を 教えてください

スーパーマーケットに設置されたフードドライブのボックス。

スーパーマーケットに設置されたフードドライブのボックス。

家庭で食べきることができない食料を寄付してもらう活動

ァイザープログラムは、実践的な活動支援はもちろん、市民研究にも助成金が使えるという点に着目していました。私たちは、生活困窮者の背景や実態、他府県のフードバンク事情などのアンケート調査や研究を行い、それらをデータ化し、論文として学会に発表したり、国や行政への提言につなげる活動も行っています。調査費や事務所経費、印刷代などにも使え、市民による調査・研究を推進してくれていること、また、3年間の継続支援※があることも大きなメリットでした。

1年目では、県内のフードバンク団体やこども食堂との連携を深め、コミュニティパントリーの件数を増やすとともに、認知度を高める活動を展開。農林水産省のホームページや、今後の食品アクセスの事例集などにも、コミュニティパントリーの名称で掲載され、国にその存在を認めてもらったことが大きな成果でした。

2、3年目は、1年目の活動から見えてきた課題をもとに、利用者のアンケートやヒアリングを実施。また、県外にも目を向け、中国・四国地方などを視察し、兵庫県、岡山県、広島県にコミュニティパントリーが誕生しました。

3年目で特に注力したのが、フードドライブの活動です。フードドライブとは、家庭で余っている食品を寄付してもらうシステムで、県内のスーパーマーケットや銀行、温泉施設、学習塾や予備校など、オープンな施設にボックスを設置し、だれでも自由に持ち込めます。それを回収し、コミュニティパントリーやこども食堂が活用するというものです。愛媛県下ではeワーク愛媛などの食料支援団体をはじめ、コンビニエンスストアが独自に展開しているものを含めると182ヶ所(2025年1月現在)あり、来年度中に200ヶ所にする目標を掲げています。このフードドライブの実施マニュアルの冊子もファイザープログラムの助成金で作成し、各所に配布しています。

今後の展望について教えてください

コミュニティパントリーは、県内に5ヶ所、設けられていますが(2025年1月現在)、もっと増やしていくことが第一です。韓国ではフードマーケットという名称で、国の支援事業になっています。生活保護を受ける人たちがポイント制で、無料で買い物ができるシステムです。日本では生活保護申請から決定まで2週間くらいの期間がかかります。その間の食料支援をしてほしいとコミュニティパントリーに行政から依頼が来ています。事業として国や行政がかかわり、推進するシステムができればいいと思っています。

同時に、調査研究では、農林水産省や消費者庁、行政への働きかけ、学会での論文発表、共著での書籍の発行などに取り組んでいます。実践との2本柱で今後も注力していきたい。コロナ禍以降、コミュニティパントリーの利用者が増加しました。生活困窮者が増えているという、社会的な問題があります。そのような中で、いつ行っても食料にアクセスできるシステムが、各所にある。その理想のもと、活動を継続していきたいと考えています。

NPO法人 e ワーク愛媛(イーワークえひめ)

■ 2003年12月 任意団体設立

求職弱者の就労支援事業、自立支援、相談支援等を行う

■ 2005年11月 NPO法人 eワーク愛媛

■ 2012年 フードバンク事業開始

■ 2021年 ファイザープログラム新規助成に応募し選定されるプロジェクト名と助成額

● 2021年度(1年目)「コミュニティパントリー活動を広げるためのフードバンク活動連携プロジェクト」助成額266万円

● 2022年度(2年目)「コミュニティパントリー活動を広げる ためのフードバンク活動連携事業」助成額180万円

● 2023年度(3年目)「コミュニティパントリー活動を広げる ためのフードバンク活動連携事業」助成額166万円

NPO法人 World Open Heart 理事長 阿部 恭子 さん

誰にでも可能性はある問題として加害者家族支援の必要性への理解を広めたい

NPO法人 World Open Heart

NPO法人 World Open Heart

理事長 阿部 恭子 さん

「World Open Heart」は、2008年より犯罪加害者の家族支援に取り組んできた団体です。2017年度から3年間ファイザープログラムの助成を受けて、関西の団体と連携して加害者家族の相談ホットラインを開設。当事者が集う場づくりや、社会の認知度向上を目指してシンポジウムの開催や書籍の発行に取り組み、加害者家族の子育て支援や就労支援に尽力しました。助成終了後も全国の加害者家族支援に取り組むとともに、その必要性が社会的に認知されるよう活動しています。

活動の概要や助成プロジェクトについて教えてください

助成を得て全国的な活動が可能に

当団体は、2008年に犯罪加害者家族支援を目的として、当時在学中だった東北大学大学院法学研究科の仲間たちと設立した団体です。もともと私は被害者支援に興味があったのですが、2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、2009年からは裁判員制度が施行される中で、加害者家族は法的地位もなく、該当する支援制度や民間のサポートもないことから、支援が必要だと考えたのです。設立以来、加害者家族支援を通じて、家族の自殺防止や加害者の再犯防止、生活困窮化の防止、犯罪に伴い家族が社会的に被る不利益の世代をまたぐ連鎖の断絶、加害者家族の就労の継続、子どもたちが学校に通い続けられることなどを目指して活動しています。年間300~500件程度の相談があり、今までに3000件以上のさまざまな状況にある家族を支援してきました。事務所は仙台市にありますが、全国から相談が寄せられており、活動も全国的に展開しています。

助成を得て全国的な活動が可能に

当団体は、2008年に犯罪加害者家族支援を目的として、当時在学中だった東北大学大学院法学研究科の仲間たちと設立した団体です。もともと私は被害者支援に興味があったのですが、2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、2009年からは裁判員制度が施行される中で、加害者家族は法的地位もなく、該当する支援制度や民間のサポートもないことから、支援が必要だと考えたのです。設立以来、加害者家族支援を通じて、家族の自殺防止や加害者の再犯防止、生活困窮化の防止、犯罪に伴い家族が社会的に被る不利益の世代をまたぐ連鎖の断絶、加害者家族の就労の継続、子どもたちが学校に通い続けられることなどを目指して活動しています。年間300~500件程度の相談があり、今までに3000件以上のさまざまな状況にある家族を支援してきました。事務所は仙台市にありますが、全国から相談が寄せられており、活動も全国的に展開しています。

ファイザープログラムへの応募のきっかけは、「中堅世代への支援」という視点でした。活動の中で、この世代は非正規雇用など経済的基盤が弱い人が多いことから、加害者家族も時間的、経済的な余裕がなく、SOSを上げられないケースが多いのではないかと考えたのです。そこで、連携して活動してきたNPO法人スキマサポートセンター(大阪市)とともに「中堅世代の加害者家族の支援モデルの構築」をテーマとして応募しました。

ファイザープログラムによる成果や、よかった点を教えてください

ファイザープログラムの助成期間中に出版された阿部さんの編著書

助成1年目は、スキマサポートセンターと協力し、全国の加害者家族からの電話相談、加害者家族の会および個別相談会の開催に取り組み、助成2年目は、新規相談の増加、認知度の向上、家族の会への参加者の定着などに注力しました。

ファイザープログラムの助成期間中に出版された阿部さんの編著書

助成1年目は、スキマサポートセンターと協力し、全国の加害者家族からの電話相談、加害者家族の会および個別相談会の開催に取り組み、助成2年目は、新規相談の増加、認知度の向上、家族の会への参加者の定着などに注力しました。

助成3年目は、2年間の活動を通じて明らかになった「加害者家族の子どもたちのケア」と「高齢犯罪者家族のケア」の問題に取り組みました。成果としては、中堅世代のニーズが可視化されたことが挙げられます。やはりこの世代には、支援を求めたくても求められない、生活保護など公的な支援にたどり着けない家族が多いこともわかりました。

また、全国の加害者家族を支援したり、各地でシンポジウムを開いたり、全国的な規模で活動を展開することができました。ファイザープログラムは助成金の使い方の自由度が高く、たとえば、事件発生直後に加害者家族のもとに駆けつける際の交通費が認められたことはとても助かりました。

スキマサポートセンターでは事務経費に助成金を利用して関西での活動基盤を整えることができ、加害者家族支援の活動を全国に広げられたというところでファイザープログラムがとても役立ったと思います。

助成終了後の変化や課題について聞かせてください

加害者家族という存在が徐々に可視化されてきたと感じています。ドラマや映画でも加害者家族が扱われることが増えてきましたし、プロジェクトの成果物の一つである私の著書『家族という呪い 加害者と暮らし続けるということ』(幻冬舎)も多くの方に読んでいただき、現在、マンガ化も進んでいます。

行政には守秘義務があり、加害者家族も生活保護などの制度を安心して使えるという認識が広まり、中堅世代に関して社会的孤立は緩和されてきていると思います。仲間と始めた頃は、海のものとも山のものともつかない活動でしたが、協力や支援も増えてありがたく感じています。

その一方で、日本の加害者家族支援は未だ十分とは言えません。報道についても、事件の背景にある非正規雇用や世代間格差、地域格差の問題や、女性差別的な思想などがかかわっていることも多いのに、問題に言及しないことが多いのが現状です。今も、全国に協力者はいるのですが、表立っては協力しにくいという人も少なくなく、民間で加害者家族支援を標榜しているのは私たち2団体というのが現状です。

今後に向けて、どのような展望がありますか

行政などともっと幅広く連携するために、加害者家族だけでなく、被害者家族、目撃者、冤罪なども含めて犯罪で傷ついた人を包括的に支援する窓口をつくりたいと考えています。誰にも起こりうる問題だという当事者意識を広めるために、マンガなど読みやすいツールを活用し、子ども用の教材作成にも取り組みたいと思っています。個人的にも事件の背景に迫る記事など執筆活動にも取り組んでいます。

加害者家族というと凶悪事件などのイメージが強いかと思いますが、誰でも失敗や過ちを犯すことはあり得ますし、交通事故や、認知症の高齢者の住居侵入や万引き、さらに冤罪事件など、どんな人でも加害者や加害者家族の立場になる可能性はあります。ごく普通に生活していたのに、突然、家族が逮捕され、加害者家族となり、連帯して責任を負うべきだという声や圧力に追い詰められていくのです。しかも最近は、加害者に対する強い意見が集中してネットで炎上することもあります。

しかし、一人ひとりと対話をしていけば、加害者家族への支援が必要だとわかってくれる人は多いと思います。加害者家族の皆さんにも、きっと味方がいるはずだから諦めないでほしいと伝えたい。理解しようとしてくれる人たちとつながって、一人でも協力者を得るように活動していきましょうと伝えていきたいと思います。

NPO法人 World Open Heart

2008年任意団体として設立。2011年法人格取得。家族の逮捕に困惑する加害者家族に寄り添い、必要な情報や助言を伝えるほか、家族の集いやシンポジウムの開催など幅広い活動に取り組む。

プロジェクト名と助成額

● 2017年度(1年目)「中堅世代の加害者家族の支援モデルの構築」助成額300万円

● 2018年度(2年目)「中堅世代の加害者家族の支援モデルの構築」助成額250万円

● 2019年度(3年目)「中堅世代の加害者家族の支援モデルの構築」助成額266万円