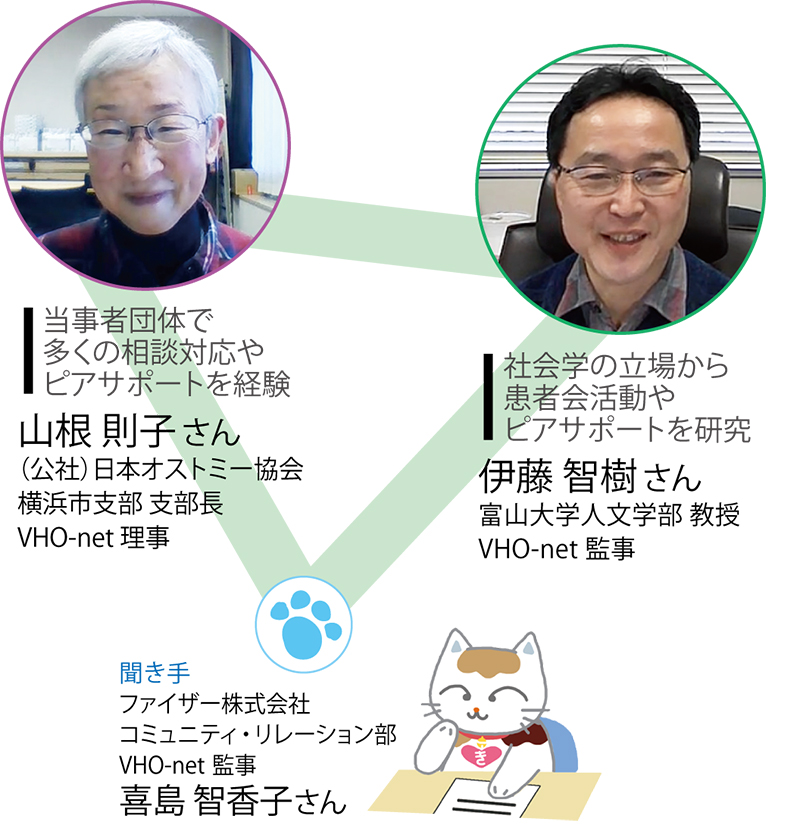

対談 第2回多様な専門家や当事者との協働から生まれるピアサポート研修とは

ヘルスケア関連団体の活動やネットワークづくりの経緯の中で、広く知ってほしい取り組みや伝えていきたいテーマについて話し合っていただく対談企画。第2回は、今、必要とされるピアサポートのための「ピアサポート研修」について語り合っていただきました。

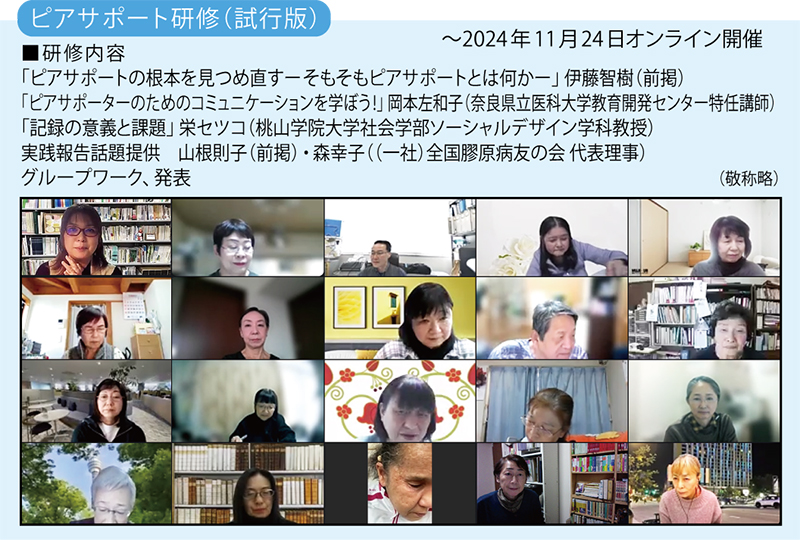

ピアサポート研修(試行版)を実施

VHO-netが考えるピアサポート5か条』を作成するなど、ヘルスケア関連団体のピアサポートのあり方を考えてきたVHO-netでは、2024年11月に「ピアサポート研修(試行版)(以下、試行版)」を実施しました。ピアサポート・プロジェクトのメンバーとして試行版の企画にもかかわったお二人に、ピアサポート研修やピアサポーターに期待されることをお伺いしたいと思います。 まず、今回の試行版を開催しての感想を聞かせてください。

伊藤さん

試行版では、ピアサポートそのものについて理解をより深めるアドバンスドな内容を志しました。また「ピアサポートの記録」を取り上げたことが特色だと思います。感想としては、基本的には内容のある研修ができたと思いますが、プログラムの時間設定や開催形態は検討課題だと感じています。

山根さん

参加者の一人として、講義をもっとじっくりと聞きたかったし、グループワークももっと時間をかけて話し合いたかったと思います。個々のプログラムが充実していたからこそ、もう少し時間を確保したかったですね。ピアサポートは時代の流れ、医療の進歩なども把握しながら、常に学び続けるべきものだと思うので、基本的な内容を改めて学べたことはとても良かったと思っています。

ピアサポートする側は常に学び続ける必要があるということですね。他にどのような能力や条件が求められるでしょうか。

伊藤さん

あまり特別な資質や条件を意識しすぎない方がいいのではないかと思っています。病気や障がいの体験と、他者との関係の中で救われたという経験があり、そのことを通じて人の役に立ちたい人であれば、基本的にピアサポートを行う資格はあると思います。ただ、団体リーダーとして専門職などと連携していくためには、それぞれの問題に対する知識や認識は必要です。自分に自信をもちつつ、常に自分の活動に満足せず、交流や研修の場を大切にする。矛盾するようですが、両方の側面をもつことが、ピアサポーターを続ける条件になるのではないかと思います。

山根さん

ピアサポートは先輩が後輩にアドバイスをするのではなくて、相談者が自分自身で答えを見つけていくことが基本ですから、1対1よりグループで対応する方が良いと感じています。そして相談を受ける側は常に対応を振り返ることが必要ですし、スーパーバイザーのような存在も必要だと思います。まだ団体リーダーが一人で電話相談に対応するような古い形のピアサポートも行われているようですので、ピアサポートを学ぶ機会は増やしていきたいですね。

今後のピアサポート研修について、どのような考えがありますか。

山根さん

できればワークショップのように、しっかり話し合える、考え合える時間があるといいかなと思います。ピアサポートの基本の確認や、コミュニケーション、傾聴、そして、質問する力についても学びたいですね。質問する力とは、自分の考えを押し付けずアドバイスしすぎることなく、相手に話してもらう力、思いや困りごとを引き出せる力です。これは講義だけではなく、事例検討やロールプレイを行うと気づきが得られるかと思います。この部分はできれば対面形式で行いたいですね。

伊藤さん

質問する力は重要だと思います。基本的な構成は試行版と同様にして、それぞれのセッションの内容と時間をもっと充実させたいですね。対面かオンラインかというのは難しい問題ですが、対面の方がコミュニケーションは取りやすいが、参加しやすさではオンラインと、それぞれにメリットがあるので、理想としては両方の形式で開催することですね。

今、ピアサポートが 注目される理由

がんや難病に関する連合組織などでも、さまざまなピアサポート研修が行われていますが、なぜ今、ピアサポートが注目されていると思われますか。

伊藤さん

医療の進歩により病気や障がいとともに長く生きるケースが増えて、医療の選択が必要となる中で、従来の専門家だけでは患者をサポートしていくことは難しくなり、20世紀後半以降、同じ病気や障がいを経験した人のピアサポートが注目されるようになってきました。さらに時代が進み、医療の選択が複雑化し、患者の生き方も多様化する中で、改めてどのようなピアサポートが求められるのか、ピアサポーターにはどのような能力や資質が必要なのかという課題が浮上してきたのではないかと思います。

山根さん

核家族化で人間関係が少なくなっている中で、自分をさらけ出したり悩みを話したり、信頼関係を築いたりすることが苦手な人が増えていると感じます。ですから、サポートする側には、コミュニケーション能力や傾聴能力、質問する力、そして信頼関係を構築する力が、なおさら重要になってきているのかなと思います。

そうした背景の中で、VHO-netでピアサポート研修を行うことには、どのような意義があるのでしょうか。

伊藤さん

VHO-netでは、医療や社会福祉や臨床心理など、異なるバックグラウンドでありながら、関心のもち方が重なっている専門家が集まり、その場に当事者も参加しています。だからこそ、研修プログラムを作る際にも「ピアサポートの記録」といった他にはない視点が生まれ、また、研修を受ける側も進んでファシリテーターになるなど積極的なのだと思いますし、これからも、そうあってほしいと思っています。

山根さん

研究者や専門職、多様な病気や障がいの団体リーダーが、フラットな立場で集うというVHO-netのメリットが最大限に活かせるのが、ピアサポート研修だと思いますので、今後に期待しています。

ヘルスケア関連団体の活動をよく理解しているメンバーによる、VHO-netならではのピアサポート研修となることが期待されますね。試行版参加者の声も活かし、さらに充実したピアサポート研修の実現を目指していきたいと思います。

『VHO-netが考えるピアサポート5か条』 改訂版はVHO-netのホームページからダウンロードできます。

『VHO-netが考えるピアサポート5か条』 改訂版はVHO-netのホームページからダウンロードできます。